はじめに読むコラム

こちらの記事は東洋医学の「基礎」となるコラムです、より理解していただくために、まず、はじめにご覧ください。

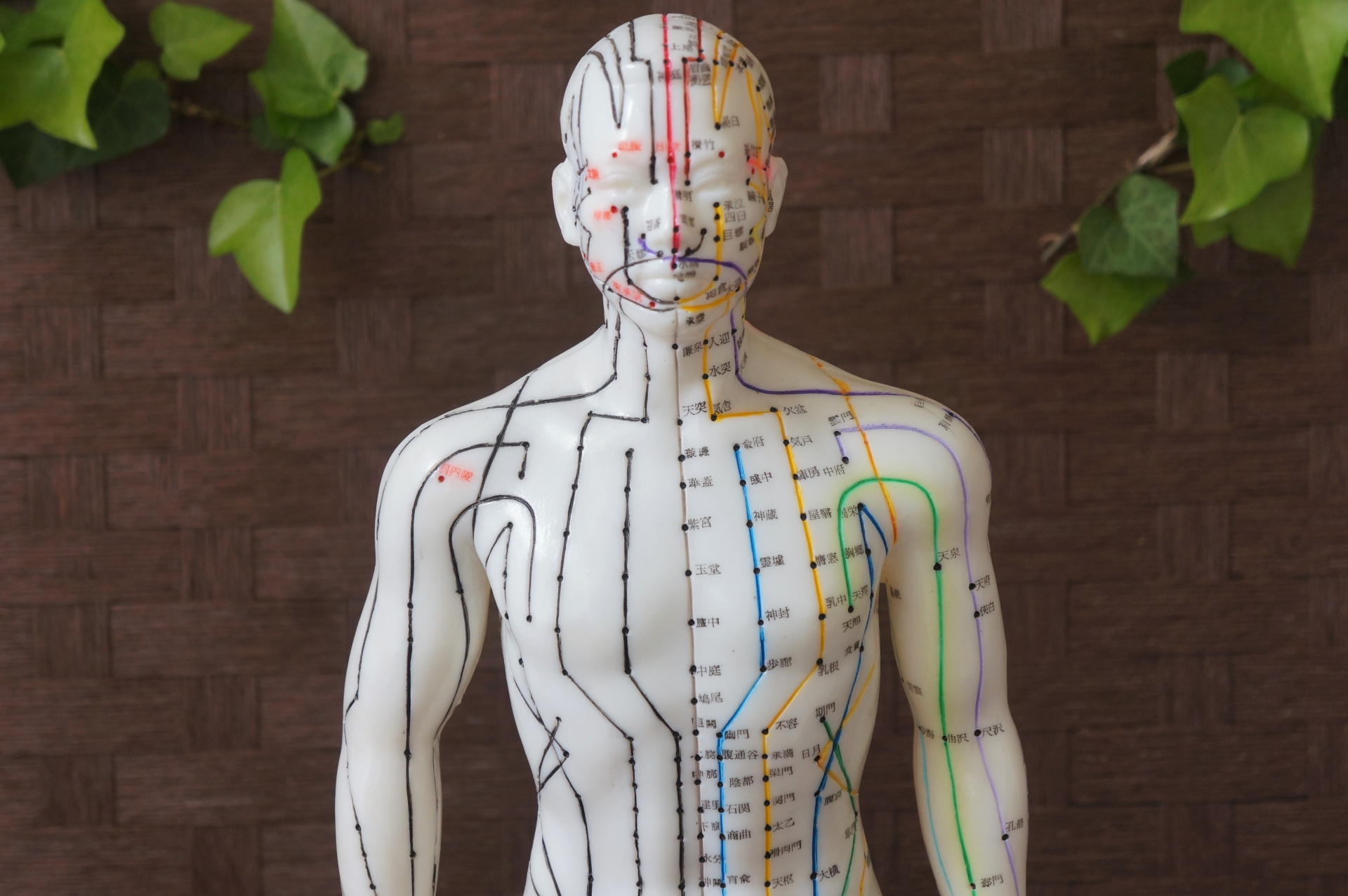

鍼灸療法とは

鍼灸治療は、治療点であるツボに鍼または、お灸で刺激を与えることによって全身を健康な状態に戻し、病気を治す方法です。

ツボは全身に361あるとされ、これらを結んだ線を「経絡」と呼んでいます。

主な経絡は14本(正経十二経脈と奇経八脈の督脈と任脈)あり、健康なときはスムーズに流れ、体のどこか具合が悪いところがあると、いずれかの経絡が滞っていると考えます。

そこで、ツボに鍼を打ったり、またはお灸で温熱刺激によって、エネルギーの流れをよくして、体を回復させようというものです。

経絡にある経穴への刺激を用いた鍼と灸による治療は、古くは腰痛や肩こりといった治療に用いられていましたが、最近では難病治療にも積極的に取り入れられています。

鍼灸治療は経絡に働きかける治療とも言われます。

経絡とは

経絡とは、気と血、津液の通路のことで、身体のすみずみを巡り、身体のすべての機能を調整維持しています。鍼灸などの治療には経絡上にある経穴(けいけつ)(ツボの一部)を用います。

経絡の構造

経絡の「経」は縦を意味しており、経脈は体内を縦方向に走っています。経脈には、正経十二経脈と奇経八脈があります。正経十二経脈は、五臓と六腑、心包(心を包む膜状の臓器)のそれぞれにつながる12種類の経脈で、各臓腑に気や血を行き渡らせる働きがあります。奇経八脈は正経十二経脈以外の経脈のことで、8種類あります。臓腑とはつながっておらず、正経十二経脈同士をつなぐように張り巡らされています。

一方、経絡の「絡」にはつながる、からまるなどの意味があり、体内を横方向に走って経脈同士をつなぐ役割を担っています。絡脈は15本あり、十五大絡と言います。

経絡の役割

東洋医学では、身体の中の組織や器官に気と血、津液を行き渡らせるのが経絡の役割とされます。臓腑や筋肉、皮膚などは気と血、津液が十分に巡ることで健全に機能します。

一方で経絡の中で気や血が停滞したり、過不足が起きたりすると、身体に変調が起きます。経絡の絡脈には防御作用のある衛気が集まり、外邪の侵入を防いでいます。

経絡はまた、病気に抵抗する力である正気や、病気に導く力である邪気の通り道でもあります。

経絡に十分な量の正気が行き来していれば病気にかかりにくいのですが、邪気の力が正気の力を上回ると、邪気が体表部から経絡に侵入します。

いったん外邪の侵入を許すと、外邪は経絡を伝わって身体の奥深くまで入り込むため、ある臓腑が病気にかかると経絡でつながっている他の臓腑も病気にかかりやすくなります。

一方で東洋医学ではこうした経絡のメカニズムを利用して病気の診断や治療を行います。

例えば経絡と体表部の接点である経穴に痛みやしこりなどの異変が見られる場合、その経穴と経絡を通してつながっている臓腑に病変が起こっていることが推測でき、診断の指標となります。

また、逆に経穴に鍼や灸などで刺激を与えると、気や血の巡りを改善したり、正気を強めて邪気を弱めたりすることができ、その経絡とつながっている臓腑の不調も改善できるのです。

参考文献:

- 関口善太著.〈イラスト図解〉東洋医学のしくみ.日本実業出版社,2003

- 安井廣迪著.医学生のための漢方医学【基礎編】.東洋学術出版社,2008

- 平馬直樹・浅川要・辰巳洋著.オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書.株式会社ナツメ社,2014

- 仙頭正四郎著.最新 カラー図解 東洋医学 基本としくみ.株式会社西東社,2019