はじめに読むコラム

こちらの記事は東洋医学の「基礎」となるコラムです、より理解していただくために、まず、はじめにご覧ください。

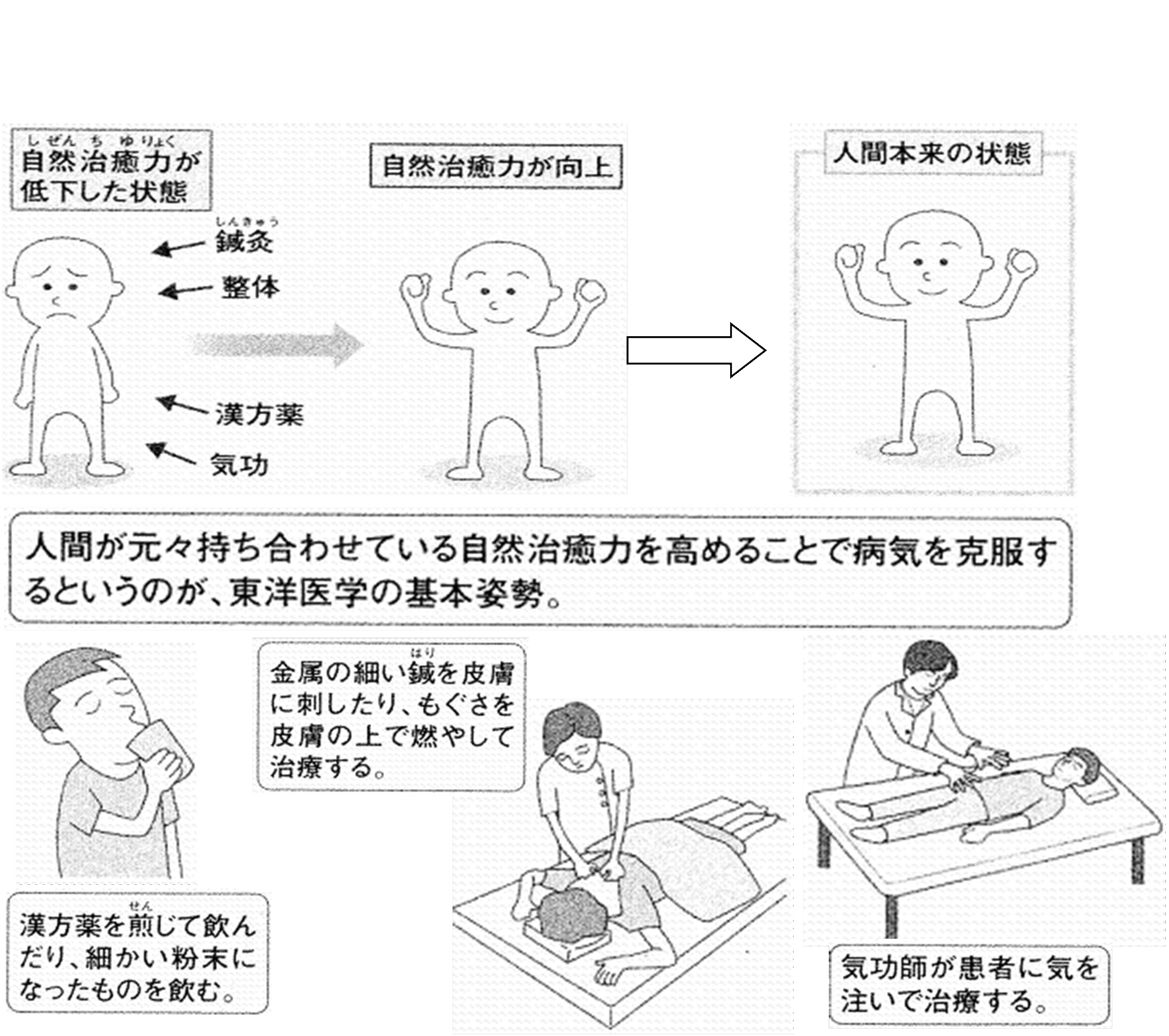

東洋医学の治療法

東洋医学の治療においては診察により確認できた「証」に従い治療原則を決定し、治療処方を選択するという流れが一般的です。しかし、治療にあたっては様々な方法があり、主な治療法は以下のとおりです。

薬による治療法

常用の内服療法

①汗法(解表法) ②清法(清熱法) ③下法 ④和法 ⑤温法 ⑥補法 ⑦消法 ⑧理気法 ⑨理血法 ⑩除湿法

常用の外用療法

①薫洗法 ②蒸気吸入法 ③塗敷法 ④熱熨法(ねついほう) ⑤敷貼法 ⑥洗法

常用される他の療法

①鍼灸療法 ②手技療法(推拿・按摩・正骨など)③放血療法(刺四縫) ④抜火罐法(吸玉) ⑤薬膳療法 ⑥気功療法

このコラムでは主要に漢方薬内服療法、鍼灸療法、手技療法、薬膳療法及び気功療法を紹介します。

薬内服療法とは

生薬を原料とし、これを水から煮出した液薬(漢方薬)を内服する治療法は湯薬療法とも言われています。東洋医学の様々な治療法の中でも主要な治療法となっています。

生薬は薬効のある動植物を乾燥させて加工したもののほか、鉱物や貝殻なども含まれます。

方剤とは生薬を治療に用いるために法則に従って複数組み合わせたものを指します。

漢方薬と言えば一般的には方剤のことを指しますが、生薬そのもののことを指す場合もあります。

中国の漢方薬のことを中薬といいますが、薬草単体で使う時には中薬、複数を組み合わせる場合は方剤と使い分けることもあります。

本来漢方薬は患者さん一人ひとりに対して、オーダーメイドで作るものですが、近年では、方剤の処方をレディメイドにした錠剤や薬液が数多く作られています。これらは「中成薬」と呼ばれています。

日本では自然の薬草(植物のみならず虫や動物も含む)を利用する薬「民間薬」「生薬」「漢方薬」という3種の使い分けがあります。

「民間薬」は薬理のメカニズムや治療のメカニズムはわからなくとも、経験に基づき昔から代々伝えられている薬草や、それをベースにした薬のことを指します。例としてはゲンノショウコ、ドクダミ、ハトムギなどがあります。

「生薬」は薬草を現代医学的に分析し、効果があると確認された有効成分を利用する薬を指します。

「漢方薬」(処方薬)は、法則に従って自然の薬草を実に巧みに組み合わせたものを指します。複数の生薬を組み合わせて効果を高め、さらに副作用が起きないよう検証された薬で、民間薬や単独に利用する生薬より効果は大きいです。また、臓腑(内臓)のどの部位に効き、どの病気に効果があるのか研究されていますが、民間薬はその解明がなされていません。

日本で考案された漢方薬が「和漢薬」と呼んでいます。

例えば、はとむぎは肌をなめらかにする作用があり、イボ取るためにはとむぎ茶として飲まれることが多いのですが、はとむぎのもう一つの作用として体を冷やす作用があり、寒がりの方には不向きなので、この弱点を克服するため、イボを取りたい寒がりの方に作られた漢方処方薬は実に巧みに暖める作用の薬物と組み合わせてあり、ハトムギの副作用を抑え、必要な効果は高めるような工夫がなされています。

参考文献

- 関口善太著.やさしい中医学入門.東洋学術出版社,1993

- 趙基恩・岩谷典学.現代中医診療の手引き.医歯薬出版,1997

- 安井廣迪著.医学生のための漢方医学【基礎編】.東洋学術出版社,2008

- 平馬直樹・浅川要・辰巳洋著.オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書.株式会社ナツメ社,2014

- 仙頭正四郎著.最新 カラー図解 東洋医学 基本としくみ.株式会社西東社,2019

在東洋醫學的治療中,通常根據診察所確認的「證」來決定治療原則,進而選擇治療處方。然而,實際治療方法多種多樣,主要的治療方式如下所示

藥物治療法

1)常用的內服療法

①發汗法(解表法) ②清熱法 ③瀉下法 ④調和法 ⑤溫補法

⑥補益法 ⑦消導法 ⑧理氣法 ⑨理血法 ⑩祛濕法

2)常用的外用療法

①薰洗法 ②蒸氣吸入法 ③塗敷法 ④熱熨法 ⑤貼敷法 ⑥洗滌法

常用的其他療法

①針灸療法 ②手技療法(推拿、按摩、整骨等) ③放血療法(刺四縫)

④拔罐療法 ⑤藥膳療法 ⑥氣功療法

本專欄主要介紹漢方藥內服療法、針灸療法、手技療法、藥膳療法以及氣功療法。

東洋醫學的治療方法

何謂藥物內服療法

以生藥為原料,用水煎煮而成的液體藥(漢方藥)作為內服的治療方式,又稱為「湯藥療法」,是東洋醫學中主要的治療法之一。

「生藥」是將具有藥效的動植物乾燥加工而成的原料,亦包含礦物或貝殼等天然物質。

「方劑」是指依據一定法則,將多種生藥組合使用的配方。

所謂「漢方藥」一般是指這些方劑,但有時也用來指單一的生藥本身。

中國的漢方藥稱為「中藥」,當單獨使用某種藥草時稱為中藥,若是複數組合使用時則稱為「方劑」,兩者有一定區別。

本來漢方藥是根據每位病患的情況,進行客製化調配的。然而,近年來許多方劑已被製成現成的錠劑或藥液,稱為「中成藥」。

在日本,自然藥草(不僅限於植物,亦包含昆蟲及動物)被區分為以下三種:

「民間藥」:即使其藥理作用或治療機制未明,也憑藉經驗代代相傳使用的藥草或藥物,例如:地錦草(現之証拠・ゲンノショウコ)、魚腥草(ドクダミ)、薏苡仁(ハトムギ)等。

「生藥」:指對藥草進行現代醫學分析,確認其有效成分後使用的藥品。

「漢方藥」(處方藥):依循特定法則,將多種天然藥草巧妙組合而成的藥物。其效果通常優於民間藥或單一生藥,且經過檢驗可減少副作用。此類藥物研究其作用於臟腑的部位及療效,但民間藥尚未釐清其機制。

在日本所研發的漢方藥稱為「和漢藥」。

例如,薏苡仁具有使皮膚光滑、去除疣的作用,因此常以薏苡仁茶形式飲用。然而,薏苡仁另有一項作用是使身體變冷,對於畏寒體質者並不適合。為了克服這個缺點,針對想除疣但畏寒的患者,漢方處方藥會巧妙地與具有溫熱作用的藥材搭配,以抑制薏苡仁的副作用,同時提升其所需的效果。

參考文獻:

1)關口善太著,《やさしい中医学入門》,東洋學術出版社,1993年

2)趙基恩・岩谷典學,《現代中医診療の手引き》,醫歯藥出版,1997年

3)安井廣迪著,《医学生のための漢方医学【基礎編】》,東洋學術出版社,2008年

4)平馬直樹・淺川要・辰巳洋著,《オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書》,株式會社ナツメ社,2014年

5)仙頭正四郎著,《最新 カラー図解 東洋医学 基本としくみ》,株式會社西東社,2019年