前回のジョハリの窓のところで“防衛機制”(defense mechanism)が働くことで、なかなかそう簡単には「開放の窓」を広げられないジレンマがあると書いていました。

今回はこの“防衛機制”(defense mechanism)について書いてみたいと思います。

この概念はジークムント・フロイトが精神分析の概念として提唱し、娘のアンナ・フロイトが体系化しました。心理的なストレス、不安、葛藤、受け入れがたい感情などから自己を守り、精神的な安定を保つことで、無意識的に働くことが特徴で、自分自身では意識しないままに(無意識に)機能することが多いです。

誰にでも起こる正常な心の働きであり、心の安定・健康維持を保つためのメカニズムと定義しました。

その代表的なものは

防衛機制の種類(代表例)

抑圧(Repression):受け入れがたい感情や記憶を無意識の領域に押し込め、意識から遠ざける働き。

退行(Regression):ストレスを感じると、より幼少期の精神状態に逆戻りしてしまう。

反動形成(Reaction Formation):自分の本心とは正反対の行動や感情を表現すること。

合理化(Rationalization):欲求が満たされない場合に、自分を正当化する理由を見つけて納得する働き。

投影(Projection):自分が持っている不快な感情や性格を、あたかも他人が持っているかのように相手に押し付けること。

昇華(Sublimation):認められない欲求やネガティブな感情を、社会的に認められる形に転換して表現する成熟した防衛機制。

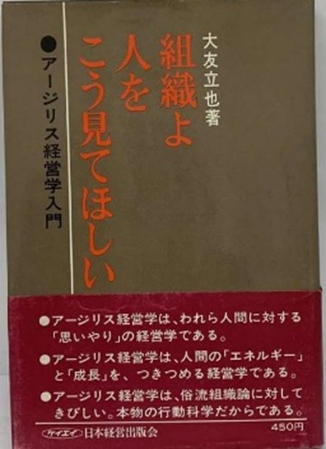

以上の様なものですが、私自身が学んだ概念はクリス・アージリスに関する書籍で「組織よ人をこう見てほしい~アージリス経営学入門 大友立也 著 日本経営出版会1969年初版」です。そこで、今回はこのアージリスが提唱している代表的な防衛機制をご紹介します。

①攻撃

脅威を感じると、反射的にこれに刃向かっていくことにより自己を守ろうとする。自己概念の典型的に未発達な人によく現われる。相手を傷つけようとするのであるから、社会的な傷つけ方・心理的な傷つけ方、いろいろな方法が用いられる。昂じてくると、脅威をあたえてくる相手ばかりでなく、関係のない人や、足もとにいる猫にまで当たり散らす。「八つあたり」である。

②罪意識

「八つあたり」が自分に向けられてしまう場合である。「それというのも僕が悪いんだ」という思考パターンである。悪ければ改めたらよさそうなものだが、「僕が悪いんだ」でことがらを治め、脅威を解消しようとするだけの意識だから、その後努力などはしない。

したがって成長になるはずがない。アージリスは、昇進すると思っていたのにしなかった者が、「それというのも、人事部の記録がそこまでいっていないからで、もとはといえば自分がだらしないため」と自分を傷けることで治めようとする例をあげている。

③継続

ある罪意識を長いこと継続させるやり方である。その罪意識をしょっちゅう現わすことによって、そのときどきの脅威をかわそうとする。「むかし、若いとき、医学部を受験して落ちた自分がいけないのだ。医者になっていれば、いまごろ、こんなこと(脅威)で苦労することはなかったのに」こう心の中で思うことによって自己を守る。

④弁別決定

この防衛機制はふつう意識しながら行なわれる。伝統的経営学の事務管理論などでは、むしろ事務処理の方法として推奨しているところのものであるが、何か事を決定しなければならないとき、たとえばA君とB君のうちから職長(職場のリーダー・チームのリーダー)一名を決めるとき、長所短所を書き並べていくと自然に答が出てきてしまう(出てこなければ、出てくるまで、根掘り葉掘り追求していって、しまいには、仕事にも会社にも関係のない、B君は親孝行だということを聞く、A君についてはそういう知識はない、などということで、B君が職長(職場のリーダー・チームのリーダー)に決まったりする)。これは決定者の自己防衛である。

⑤否定

普通に用いられている意味とはだいぶ違う意味で用いられる。脅威はつまりは環境である。人間は環境を否定し切れるものではないが、心理的に否定するには、その脅威を見ても見えない、聞いても聞えなければいいわけである。しかしこれは、意識してそうするわけではない。本人は見ていても、熱心に聞いていても、脅威つまり都合の悪いところになると幕がおりたように見えなく聞こえなくなる、大変に都合の良い防衛機制である。本を読んでいてそこのところで居眠りをしたわけでなく、ちゃんと目を通している。

上役の話を聞いていてそこのところでよそ見をしたわけでなく、ちゃんと聞いている。それなのにそこのところだけ記憶にないのである。忘れたのとも違う。

⑥抑圧

脅威が外界にあるのではなく、自分の過去の体験などにある場合、これを否定し、忘れてしまう。無意識の部分に押し込め、押し込めたことも忘れてしまう。つまりその脅威は、人のパーソナリティの無意識の部分に蓄積される。

⑦抑止

抑圧と違って、内容は覚えていないが、無意識の部分に押し込めたことだけは覚えている。

⑧抑制

脅威を意識の部分に置いたまま抑圧する。会議に出ていて、何かまずいこと、バカなこと、程度の低いことを発言してしまいはしないかという脅威を感じて、出席していてもほとんど発言しない人、これである。

⑨転換

さきに心身相関病のことを述べたが、これである。心理的な脅威を生理の故障に転換することによって、心理的な自分を守る。

⑩過剰補償

勤務終了時間がきても、目標を達成していても、仕事をやめないで、”よく””激しく”働く。これは、重役やエグゼクティブに多い。本人は意識しなくても、能力が無いなどと思われはしないか、思われたらかなわないという脅威を解消するために、必要以上に働いて、補償したつもりになって自己を防衛しているのである。これに対して、なまけものとみられるまでに働こうとしない職長(職場のリーダー・チームのリーダー)など、反対の例もある。これは、前出「抑制」の例で、自分は能力がないのではないか、へたに働くとそれがバレてしまいはしないかという心理から、動こうとしない。そこでアージリスはいう、働き過ぎるのも、働かないのも、実は自分の能力に自信がないからで、二つとも同じ心理から出ている場合が多い。

⑪合理化

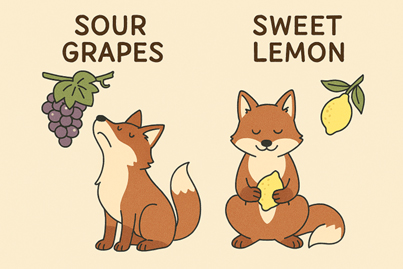

経営の合理化、と同じ言葉であるが、意味がまるっきり違う。はやい話が、「いいわけ」である。「すっぱい葡萄」、「あまいレモン」のイソップ童話が説明に用いられる。

狐が葡萄をとろうとして躍び上がるが届かない。その様子を見られていたことに気づいて、「あの葡萄はまだすっぱくて、食べてもうまくない」と言い訳し、言い訳できたと思って立ち去る。浅はかな言い訳であり、問わず語りの愚であるが、当人はそれで自己防衛できたと思っている。ここにも成長は無い。

⑫同一視

だれかに似たいというのは、その人の経験と同じものを自分も持っていると、自分も思いたいし、人にも思われたい心の現われである。「専務は中学の先輩なんだ」などと語るのはこれである。トップ・マネジメントの人にはふつう何人かのファンがいて、その人(部下)は口調が似てきたり、歩きっぷりまで似てきたりしているという。

⑬投射

ケチな人間が自分よりケチな人をみつけ、「あいつはケチだケチだ」と強調することによって、自分をいくらかでもケチでないように周囲に印象づけようとするはかなき防衛。つまり、自分の行動の仕方、感情の持ち方、考え方を非難されるのを避けるために、それをほかの人に転嫁すること。これが凝ってくるとつぎのようになる。もし自分にもあるとしたらとてもたまらぬ嫌な性質(行動の仕方・感情の持ち方・考え方)を、他の人に発見してそれを見ていることのできる機制になる。規則をよく守る行儀のよい従業員なのだが、規則を守らない仲間のことをしょっちゅう言いつけにくる。こういう従業員は、実は、自分が規則を破りたい気持を持っていて、それを告げ口することによって否定しているのであり、自分は誠実家だと思っている。実は大変な偽善者である。

⑭動揺

A案に決めたかと思うとすぐB案に決め直そうとするなど、動揺して、ものごとが決まらない。そうすることによって自分を守っているのであり、他者やほかの部や課で決めてくれたりすると、ホッとする。

⑮両面価値

同一対象に対し、愛憎など正反対の感情が併存していて当人は矛盾を感じないこと。脅威のみなもとである人物に対し、愛憎の両感情をもつことによって自分の葛藤の心境を治めようとする。職長(職場のリーダー・チームのリーダー)が専制的な上役を「畜生め、あたしゃ大嫌いさ。だけどね、立派でさあ。なかなか良い奴ですよ」と評するなどがこれである。

⑯失 言

どんな失言にも何らかの意味がある。それは無意識のうちにもっている考えや感情の発現で、予告もなしに妙なときに登場してきて、防衛しようとする。

自分自身どの様な防衛がありますか?

| 防衛機制(defense mechanism) | チェック |

|---|---|

| ①攻撃 | |

| ②罪意識 | |

| ③継続 | |

| ④弁別決定 | |

| ⑤ 否定 | |

| ⑥抑圧 | |

| ⑦抑止 | |

| ⑧抑制 | |

| ⑨転換 | |

| ⑩過剰補償 | |

| ⑪合理化 | |

| ⑫同一視 | |

| ⑬投射 | |

| ⑭動揺 | |

| ⑮両面価値 | |

| ⑯失言 |

独り言

|

ハリセンボン

|

若いコンサルタントの防衛機制(私自身の防衛の歴史)

私がまだ若手の(駆け出しの)コンサルタントだった頃、とにかく出張に持っていく書類や書籍が多く、まだキャスター付きのスーツケースが無かった頃ですから、手に“スーツケース・鞄タコ”が出来ていました。(紙は重いんです)

実際の仕事の現場ではその書類を見るわけでもなく、ただ書類や書籍を持っていると安心感があったことと、今から考えると「若いから馬鹿にされはしないか?」という不安感や自信の無さが、その様な行動を無意識に誘発したように思い出します。これは学者の書籍を持つのは「同一視」の一種で、書類や書籍をたくさん持ち歩くのは「過剰補償」だったのかもしれませんね。」