前回ではIQとEQという概念を学びました。

このEQという言葉に非常に近い言葉で、私たちに馴染みがある言葉としては「対人関係能力」という言葉があります。ただ、この対人関係能力という言葉の示す範囲もけっこう広く、内包性が高い言葉だと感じています。

※内包性→色々な意味を内包する(抽象的)

外延性→特定の具体的な対象や範囲(具体的)

そこで、この対人関係の社会的能力(Social Skills)を少し分けて考えてみたいと思います。

※英語は外延性が高く、分けたり特定したりすることが得意な言語だと思います。

◆対人関係の社会的能力(Social Skills)

① パーソナルスキル:自己理解・自己表出・自己概念の拡大と変革の能力

② インターパーソナルスキル:対人関係に関する能力。一対一での関係において、両者の関係を目的にかなった効果的な関係に変えていく能力

③ グループスキル:チーム全体を導く運営スキル。チームワークの能力(リードする能力、フォローする能力)

④ インターグループスキル:チーム間・職種間を繋ぐスキル。チームを協働に向かわせる能力

⑤ オーガニゼーション・ビヘイビア・スキル:今ある集団を結びつけるだけでなく、意図的、戦略的に組織を動かし、活性化させる能力 (Behavior~振る舞い、行動)

⑥ インターオーガニゼーション・ビヘイビア・スキル:外部の組織との連携に関わる能力

Social skills(対人関係の社会的能力)もいくつかの要素で成り立っているようですので今回はこの中のパーソナルスキルを取り上げたいと思います。

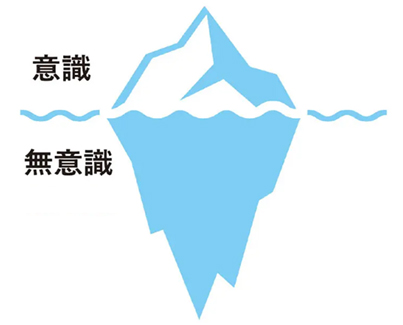

そもそも“自己理解が出来ている”という人はどのくらいいるのだろうか?という問いかけに対して、色々な調査が行われていますが、せいぜい20%以下が良いところだと感じています。あるいは「自分で分かっていると思っている(意識層)のは、氷山の一角で、ほとんどは無自覚・無意識層の領域だ」という考えもあります。

自己の知識やスキルは認識しやすいものですが、その下に隠れている自己概念(自画像や価値観は無意識の部分が多く、理解が難しいのかもしれません。

つまりこの隠れている部分・理解していない部分をどのように表面化していくか?(認識していくか?)が自己理解を深めることに繋がるのだと思います。

この認識していくプロセスは“気づき”(Awareness)と言われています。

私がアメリカで体験した自己理解・Social SkillのWorkshop(Human Element Workshop PhaseⅡ)ではいくつか問いかけや方法で自己理解を深めるという体験をしました。

■自己理解の情報源(Will Schutz)

1,自己認知(自分で考える)

2,他者からの指摘(フィードバック)

3, 診断・検査のデータ

4,想像(イメジリィ)

5,身体の動き(アクション・ノンバーバル)

特に自分自身の気づきにインパクトがあったのは、“他者からの指摘”だったことを思い出します。

※すべての人間は、他人の中に鏡を持っている(ドイツの哲学者ショーペンハウアーの言葉1788~1860)

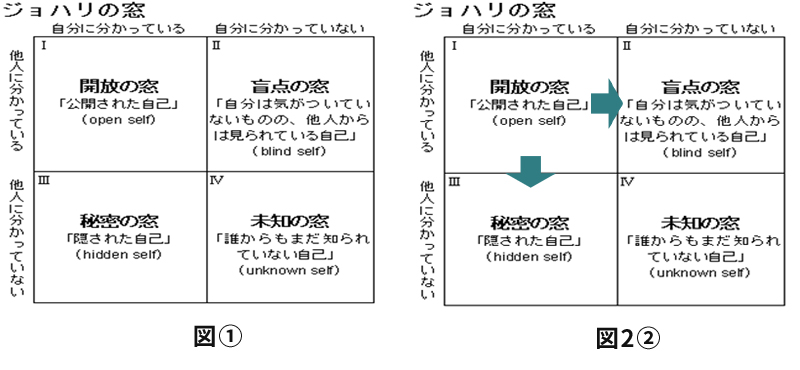

また、有名な自己概念のモデルに「ジョハリの窓」というものがあります。

図① 英語では「Open Self」と呼ばれる「開放の窓」は、自分自身も把握しており、周囲の人々にも認識されている自分の側面を指します。例えば、自分の性格や仕事上の強み、話し方、行動の特徴など、お互いに共有されている情報がこの領域に含まれます。言い換えれば、自分の自己認識と、他者からの認識が一致している領域ともいえます。この「開放の窓」が広がると、周囲との認識のズレが少なくなり、誤解や防衛的な行動が生まれにくくなります。その結果、相手との信頼関係が築きやすくなり、やり取りもスムーズになります。職場であれば、円滑なチームワークや意思疎通の土台となる重要な要素です。

では、この「開放の窓」を広げていくにはどうしたらいいのか?(図②)

一つは、他者からの指摘を受け入れること(受信)、もう一つは自分自身を他者に伝えること(発信)であると言えます。しかし指摘を素直に受け入れられない自分自身であったり、自己を表現することに躊躇する自分自身があったりします。つまりそこに“防衛機制”(defense mechanism)が働くことで、なかなかそう簡単には「開放の窓」を広げられないジレンマがあるとも言えます。

皆さん、日々の生活で「発信」と「受信」を防衛なく実践していますか?

独り言

ジョハリの窓を深く理解しようとすると「未知の窓」が気になります。

自分でも知らない、もちろん他者からも知られていない「未知の窓」

これを私は「潜在能力~Potential」と考えたいと思っています。

人間の能力のほとんどは潜在的なものかもしれません。ですからこの未知の窓を開拓するにはディスカバリー(体験的に気づく)する必要があるわけです。

タコ壺の中から潜望鏡で世の中を眺めている様な“物憂い満足感”の中で日々を送っていると、Potentialには遭遇できないでしょうから、思い切って今まで体験しなかったことを身をもって体験することでこそ、新たなPotentialが見つかるかもしれませんね。

Ai(Copilot)で作成 (生け花に挑戦する私)

今まで一度も“生け花”なんてやったことが無いですが、やってみると天才かもしれない(妄想です)。